プレゼント・キャンペーン実施中!

XのBeatink(@beatink_jp)をフォロー&以下の投稿をリポストし、アンケートに答えると抽選でアーティスト・グッズをプレゼント!

◤ FUJI ROCK FESTIVAL '24記念!抽選でアーティスト・グッズをプレゼント ◢

— beatink_jp (@beatink_jp) July 30, 2024

▪️応募方法

Beatink(@beatink_jp )をフォロー&この投稿をリポスト&アンケートに解答↓https://t.co/k1bGTHiZAX

▪️応募期限

〜8/11(日)23:59

▪️ https://t.co/hmcoVwtxCm pic.twitter.com/awNeKik31H

BETH GIBBONS

出演:GREEN STAGE 7/27 (Sat)

Photo by Kazma Kobayashi / Taio Konishi

Text by Kenji Komai

10年をかけて完成したアルバム『Lives Outgrown』とともに、90年代のポーティスヘッド時代を含めて悲願の初来日を果たしたベス・ギボンズが2日目のGREEN STAGEに登場した。この日ステージに現れたギボンズはノースリーブにカーゴパンツ、裸足という出で立ちで、マイクスタンドを抱きかかえるようにひとつひとつのことばを噛みしめるように歌うアイコニックなスタイルは変わらない。7人編成のバックバンドはアルバムをプロデュースしたジェームス・フォードがディレクションしており、自らドラムを担当するほか、アルバムにも参加しているハワード・ジェイコブをはじめ名うてのミュージッシャンが参加。とりわけジェイコブはコントラバス・クラリネット、ビブラフォン、ティンパニ、フルート、あらゆるパーカッションをこなし、ギボンズの歌を的確にサポートし、リッチ・ジョーンズとエマ・スミスのふたりがストリングスを担当し、ブリティッシュ・フォーク、トラッド的質感を途切れることがない。

セットはラスティン・マンとの共作による2002年の名盤『Out Of Season』 からのナンバーを加え、『Lives Outgrown』の世界を継承するように進められた。マレットを多用したフォードのドラミングが基盤となったアンサンブルは緑に囲まれたGreen Stageに映える。

おそらくシャイな彼女のためであろう、落とされた幻想的なライティングのため細かな表情が客席からはあまり確認できないのだけれど、曲間でやわらかな微笑みやおどけた表情を見せ、彼女のスタイルにはリスナーに私だけに歌っていると感じさせる親密さがある。

とはいえ、押し殺したムードのなかにカオスが走る「Burden of Life」 、5/4拍子とアラビア的メロディのうえで〈野生はもう何も与えてくれない/巻き戻すには深みにはまり/遠くまで行き過ぎた〉という切実なリリックを持つ「Rewind」のノイジーなアンサンブルにはハッとさせられる。「Beyond The Sun」の壮大なスケールは音源を軽く越えるものだったし、〈夏の太陽が/いつも知恵の木々を通して輝く場所〉というリリックではじまる「Whispering Love」を苗場の緑に囲まれて聴くことができたことは、この上ない喜びだ。

終盤、ポーティスヘッドの1994年のファーストアルバム『Dummy』から「Roads」のイントロが鳴り響いた瞬間、爆発的な歓声が起こる。 〈争いが始まる/どうしたらいい〉というリリックを持つこの曲を、ノスタルジーやファンサービスではなく、新作のテーマと地続きの曲として、そしていまこの世界で、私たちが人生を続けていくために必要な曲として届けてくれたことを感謝したい。

どこまでも飛翔していくグルーヴを持つ「Reaching Out」 を歌い終え、用意した紙を手に「みなさんは、やさしい」と日本語でオーディエンスに語りかける姿に、「ありがとう、ベス!」と観客からも声が上がった。 新作に込められた魔法を解き明かしていくような一夜で、マーキュリー・プライズにもノミネートが発表された『Lives Outgrown』で聴き逃してしまっていたところを確認してみたくなる。シンプルでオーセンティックに聴こえるけれど、細やかな楽器の重なりが計算しつくされていることを痛感する。様々な音のエレメントを織り込み、ギボンズの歌のために収斂させる。はかなさをたたえながら、しかし超然としたギボンズの存在感に感嘆せざるをえなかった。■

BETH GIBBONS SETLIST PLAYLIST

ERIKA DE CASIER

出演:RED MARQUEE 7/26 (FRI)

Photo by Kazma Kobayashi

Text by Kaori Komatsu

33歳のデンマーク人シンガー・ソングライター兼プロデューサー、エリカ・デ・カシエール。2021年に〈4AD〉からリリースしたアルバム『Sensational』でUKガレージ、アンビエントを通過したクールな世界観を示し、また世界を席巻するダンス&ボーカルグループ、NewJeansに曲を提供したことでも知られる。

昼過ぎのRED MARQUEEにアンビエントなインストゥルメンタルが流れ、ドラムパットや小さなドラムが置かれたドラムセットにドラマーが座った。ビートが奏でられる中、エリカ・デ・カシエールがふらりと登場。〝Welcome/Dirty/It‘s gonna be a lot of fun/Oh, oh oh/Welcome to my party〟とウィスパーな声で歌い始めた。今年リリースされたサード・アルバム『Still』のオープニングを飾る「Right This Way」で初めてのフジロックでのパーティをスタート。何度も〈Do you like it like that?〉と悩まし気に問いかけ、少しはにかみながら腕を開いて「Right This Way」と曲紹介。「I love FUJI」と口にすると、フロアから歓声が上がった。

続いては「Test It」。ゆらゆらと体を揺らしながら、驚くほど透明な歌をひんやりとしたグルーヴに一体化させるエリカ。全く不純物が感じられない美しい歌声だ。ステージに置かれた椅子に座ってムラマサがリミックスを手がけたことで知られる「Polite」へ。アンビエントにUKガレージを振りかけたようなサウンドの上にポエトリーリーディング調のラップがスムーズに乗せられていく。

ハンドマイクでステージを歩きながら歌った「Photo of You」。笑顔をフロアに向けて〈Smile〉と呟くように歌う姿がとてもキュートだ。あなたとの甘い時間を尊ぶような歌を可憐に披露した後は、イントロでひときわ大きな歓声が上がった「Lucky」。ドラマーも両腕を上げてオーディエンスの期待に応える。性急なビートが貫くエレクトロニカとR&Bが混ざり合っていく。エリカはマイクを両手で持ち目を閉じて、奥行きのある情感を込めて何度も〈I need ya〉と歌い、少しずつ場内の温度を上げていった。

硬質なビートが響いた「Home Alone」。エリカはステージ下手から上手に移動したり、カメラに笑顔を向けたりしながら、オーディエンスに語り掛けるように〈What you wanna do?〉と歌い、親密さを高めていった。「ice (ft. They Hate Change)」はLEDヴィジョンにスマホの縦長のFace Timeの画面を模したMVが流れ、視覚的にもゼイ・ヘイト・チェンジのラップをばっちりフィーチャー。

「Ex-Girlfriend (ft. Shygirl)」でもビジョンにMVが流れ、シャイガールの顔も大きく映し出されるので遠隔でコラボレーションをしているような雰囲気に。エリカのハミングのような歌が聞こえた途端、オーディエンスが歓喜の声を上げたのはムラマサの「e-emotions(with Erika de Casier)」。ミラーボールが回り、マジカルな空間が広がっていった。

最後に披露されたのはフェス当日にリリースされたばかりのニック・レオンとの楽曲「Bikini」。徐々にBMPが早くなり、ビートが大きくなっていくダンスチューンに合わせエリカは軽やかにステップを踏み、ハッピーなムードで初のフジロックを締め括った。

ERIKA DE CASIER SETLIST PLAYLIST

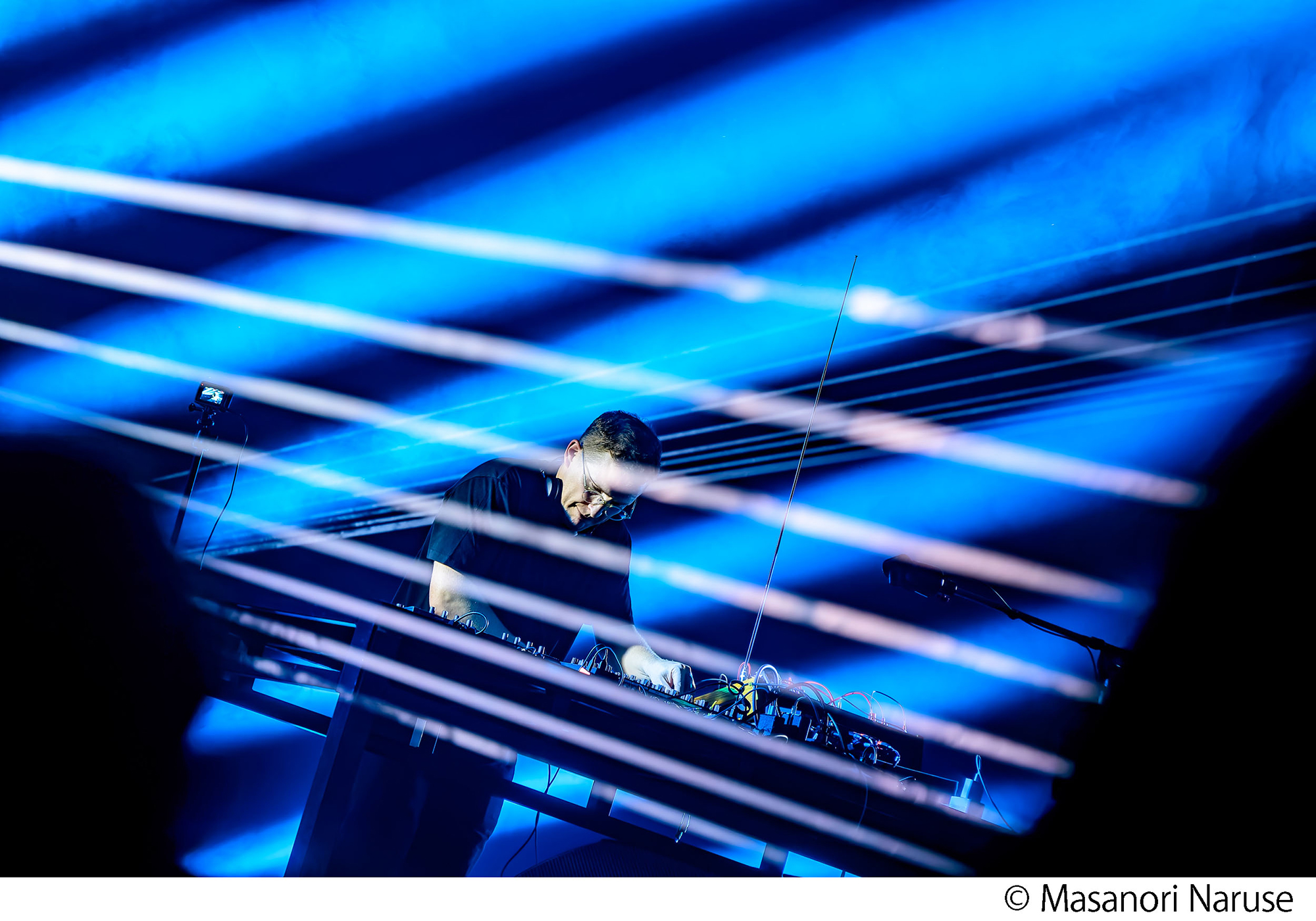

FLOATING POINTS

出演:RED MARQUEE 7/26 (FRI)

Photo by Masanori Naruse / Kazma Kobayashi

Text by Kenji Komai

初日RED MARQUEEのヘッドライナーを務めるフローティング・ポインツは、これまでも日本でクラブから野外フェスまで、DJセットからライブセットまで、様々なヴェニューでパフォーマンスを行ってきたが、この日ニューアルバム『Cascade』 のリリース前にアルバムの世界を体験することのできる、貴重な夜となった。

サム・シェパードがステージに現れ、スクリーンに手元の機材が映しだされる。霧のような音像のあと、イーブンキック的なビートがスタートし、アーティストの中山晃子が手掛けるAlive Paintingと彼のステージを制作してきた経緯のあるハミル・インダストリーズによるビジュアルが同期していく。それぞれの楽曲はシームレスに繋がっていき、水や泡のような液状のビジュアルは素朴な色合いからビビッドな色調まで サウンドに合わせて刻一刻と変化していく。

しばらくすると「Birth4000」のスリリングなベース音が登場。洗練と形容されることの多かった彼のプロダクションだけれど、『Cascade』からの先行リリースとなるこの曲は、おおよそそこからはかけ離れた荒ぶるトラックで、80年代のディスコあるいはハイエナジーのごとき骨太な印象を持つ。そこから同じく先行リリースとなっていた「Del Oro」へ。マリンバを思わせる音色の催眠的な繰り返しが高揚感を生むナンバーで、この2曲により、ニューアルバムはシェパードがこれまでになくシンプルな音を用いて最大のスケールの大きさを作り出そうとしているのではないかと感じる。

「Key103」もメランコリックな旋律な凶暴なビートが組み合わさることでイマジネーションを掻き立てられる楽曲。マンチェスターのアンダーグラウンドなラジオ局からタイトルがつけられているように、彼の原点ともいえるダンス・ミュージックへのピュアな愛情がこの夜のセットには詰まっていた。さらに「Vocorder」で切り刻まれたヴォーカル・サンプルが繰り返されると、フロアが爆発する。シェパードがサンプルを音源よりもさらに繰り返しを引き伸ばし、クラウドの感情をコントロールしていく。ときおり客席に向けられたカメラの映像も組み合われることで、現実に引き戻されるのだが、後半に差し掛かるとミラーボールそして精緻に組み合わされたレーザーがRed Marqueeのなかを敷き詰めるようにミックスされ、『2001年宇宙の旅』のラストのスターゲートを思わせるサイケデリックなシーンを現出させ、太古の歴史と未来の間を彷徨っている気分になる。

圧倒的なカタルシスのあと、次第に音数が減っていき、ドラムソロのみになり、終了すると、パンパンに膨れ上がったRED MARQUEEのフロアに割れんばかりの拍手が起こる。没入感が半端なく、サウンドとビジュアルでここまでのことができるのだと感嘆。新作の完成度の高さを期待させるに十分のパフォーマンスだった。■

FONTAINES D.C.

出演:RED MARQUEE 7/28 (SUN)

Photo by Kazma Kobayashi

Text by Kenji Komai

前日ベス・ギボンズのバンド・メンバーとして出演したジェームス・フォードをプロデューサーに迎え、〈XL Recordings〉へ移籍後の4作目となるアルバム『Romance』への期待が高まるなか、3日目のRED MARQUEEで観ることができたのは、新たな方向性に大胆に舵を切り、バンドのフォーミュラを書き換えようとする姿だった。

蛍光グリーンのライトに照らされて登場した彼らが最初に演奏したのは、アルバムのオープニングを飾ることがアナウンスされている新曲「Romance」。初来日時には第一子誕生のためツアーを離脱していたギターのカルロス・オコンネルがキーボード前に座り、エレクトロニックなサウンドスケープに大胆に舵を切った楽曲だ。ネオンカラーをまとったパンキッシュでグラマラスなビジュアル、失礼ながらいささか野暮ったいイメージのあった彼らの変貌はビジュアルにも顕著だ。

サポートにチリ・ジェッソン(元パーマ・ヴァイオレッツ)がキーボードとギター、ベースでサポートを務めサウンドのバリエーションの拡がりに一役買っているだけでなく、オコンネルともうひとりのギタリスト、コナー・カーリーとベースのコナー・ディーガン3世のそれぞれの個性を引き立てることにも成功している。 モニターにのぼり、何度もマイクスタンドを床に叩きつけ、動き回りながら歌うグリアン・チャッテンの姿には、これまで以上に不敵なロックスター的佇まいさえ感じさせる。

原曲よりもシューゲイズ度をアップさせた「Big Shot」 やまばゆいライティングのなか鳴らされる「Nabokov」の重厚感など、隅々に『Romance』モードが垣間見られるのが興味深い。と同時に、「A Hero's Death」では彼らのライブで恒例のファンをステージに上げてギターを弾かせる場面や、「Boys in the Better Land」でのクラウドサーフといった定番のシーンも忘れない。そして2023年、マッシヴ・アタック、ヤング・ファーザーズとともにガザ支援のためのEP『Ceasefire』を発表している彼らは、この日も「Free Palestine」とステージから呼びかけた。

終盤ギターポップ的な爽快感に満ちた2024年のサマーソング決定版と言える「Favorite」を苗場で聴くことができたのは格別だったし、オコンネルが再びキーボードに代わりプレイしたラストの「Starburster」は、これからの彼らのセットリストのなかで欠かせない曲となることを痛感した。これほどまでにライブで映えるとは!

すべての楽曲を歌い終えるとチャッテンは赤いバラをフロアに投げ込み、ステージを去った。アイルランド・ダブリンという自分たちの出自をポスト・パンク的サウンドに乗せ複雑な思いで描いてきた彼が、新作とこの後のライブでどんな表現をしてくれるのか。ともかくバンドがいま最高の状態であること、そして、こうした新境地にいるバンドこそ面白いということを再確認させてくれた。■

FONTAINES D.C. SETLIST PLAYLIST

KING KRULE

出演:RED MARQUEE 7/26 (FRI)

Photo by Kazma Kobayashi / Daiki Miura

Text by Kenji Komai

フジロック初日の夕刻、2014年の初来日から10年ぶりのライブとなったキング・クルールを迎えるRED MARQUEEのステージには、アルバム『Space Heavy』のモノリスのごときイメージが描かれたサイファイ的アートワークが投影されている。

電話の音そして浮遊感たっぷりの「Alone, Omen 3」で幕開けの後、セカンド『The Ooz』からのアグレッシブな「Dum Surfer」でいきなりフロアが爆発する。アーチー・マーシャルは足を踏みならしながらギターをかきむしり、マイクスタンドをかかえ声を振り絞る。

フリーフォームなイントロから不穏さを募らせる「Pink Shell」で明らかなように、フリーキーでダイナミックなアンサンブルは圧巻。キング・クルールが『Space Heavy』をともに作り上げたセクステットであることをまざまざと感じさせる。とりわけサックスのイグナシオ・サルバドーレスのぶっ飛んだプレイがマーシャルに劣らぬ存在感をみせる。

「コンニチハ」と日本語で日本に戻ってきたことをあいさつしたあと、ジェームス・チャンスを思わせるスリリングなノー・ウェイヴ「A Lizard State」に、フロアからはたまりかねたように「アーチーかっこいい!」と声援があがる。 この夜のセットリストは『Space Heavy』にあるライブ感をステージに再び持ち込むとともに、デビュー・アルバム『6 Feet Beneath the Moon』との間の10 年間の孤高の歩みを俯瞰する変化に富んでいた。とりわけ目を見張ったのは、青い照明に照らされながらの「Space Heavy」そして「Flimsier」「Seagirl」と続く中盤のメロウな展開で、宇宙にひとりぼっちで浮かんでいるような孤独とブルース、ジャズ、ダブ、ポスト・パンクを飲み込んだダークな音像というキング・クルールの真価が遺憾なく発揮されていた。

リリシストとしての瑞々しい魅力が詰まった初期曲「Baby Blue」を歌い終えたあと、「前回日本に来たのは2014年だった」と語り、その当時リリースされた「Easy Easy」のイントロのギターがかき鳴らされると、場内から一斉に手拍子が巻き起こる。その10年前の公演ではまだ幼ささえ感じさせる佇まいながら、一声で空気を一変させてしまう存在感にぶっとんだのが忘れられない。

6月にリリースされたEP『Shhhhhhh! - EP』から「It's All Soup Now」を演奏する前に、〈There's a cat on the roof〉という歌詞にちなみオーディエンスっと猫の鳴き声をコール&レスポンスする、という微笑ましい場面のあと、ラストの「Out Getting Ribs」では出だしから自然にオーディエンスからシンガロングが起こる。どんなに不穏でも、彼の曲には「これは私の曲だ」と思わせる説得力と優しさがある。胸に迫る幕切れの後、マーシャルはピースとハートマークを掲げ、満足げにメンバーとステージを去っていった。■

KING KRULE SETLIST PLAYLIST

SAMPHA

出演:WHITE STAGE 7/27 (SAT)

Photo by Kazma Kobayashi

Text by Kaori Komatsu

2日目WHITE STAGEのサブヘッドライナーはサンファだ。巨大なLEDビジョンに赤と黄色と青で構成された台形の図形が映り、その前にサンファを取り囲むように楽器や機材が配置されるという秘密基地のようなセット。中央のサンファが体を回転させながら腕をぶんぶんと振り回し始めてから約1時間、驚異的なライブが展開された。

まずは、2017年にリリースされたデビューアルバム『Process』の1曲目を飾る「Plastic 100℃」だ。人力のドラムンベース。音源と比べ、随分肉体的にビルドアップされている。サンファのシルキーでソウルフルな歌声が合わさり、まるで宇宙と交信するようなエクスぺリメンタルなムードを醸成していく。ビジョンの台形は青に変わり、音像も相まってジェームズ・タレルの作品を見ているような感覚になってくる。そのままSBTRKTの「Hold On (feat. Sampha)」に繋げるという度肝を抜く幕開けだ。

サンファは「コンニチハ」と日本語で挨拶した後、再び日本に来れたことに嬉しさを露わに。その後、最新アルバム『Lahai』の「Supended」に突入。何度も繰返される〝I ‘ve been lifted by her love/I feel lifted from above〟というフレーズが何かの呪文のように聞こえてくる中、シームレスに「Can't Go Back」に移行する流れは美し過ぎた。歌がリフレインするパートを抜け、一気にビートが爆発。WHITE STAGEは感嘆の声に包まれた。〝can’t go back, you can move forward slower〟というフレーズがリピートされるパートから『Lahai』のオープニングナンバー「Stereo Colour Cloud(Shaman‘s Dream)」のイントロへ。サンファはセットの前に移動。腰をかがめ、両腕を地面と並行に掲げ、震わせる。オーディエンスすら操る指揮者のようだ。〝Bro, Samph, bro, wake up〟というボイスサンプリングが聞こえると、一気にバンドの演奏が躍動。サンファはアグレッシブに踊り始める。そして、定位置に戻り、歌い始めた。さらに、「Spirit 2.0」へ。しれっとマッシブ・アタックの「Protection」を入れ込む一幕もあり、壮大な実験のようでありながら、非常に肉体的な演奏とソウルフルなサンファの歌声によって絶大な一体感を宿すパフォーマンスだ。大喝采の中、「ありがとう」とぼそりと口にしたサンファ。ピアノ弾き語りで「(No One Knows Me)Like the Piano」を披露。母への想いを消化した至高の歌と旋律にオーディエンスはじっと聞き入った。一転して硬質のビートが轟く「Features Medley」へ突入。一瞬一瞬新鮮な驚きがあり、バンドから少しも目が離せない。

多層的なアンサンブルと祈りのようなサンファの歌のハーモニーが織りなす至高の瞬間が続き、最後は「Blood On Me」。フリージャズのような演奏が繰り広げられる中、「フジロック!」と叫んでハンドクラップするサンファ。笑顔を浮かべ、エネルギーをもらったと感謝を伝えるが、オーディエンスも同じ気持ちだっただろう。

SAMPHA SETLIST PLAYLIST

GLASS BEAMS

出演:RED MARQUEE 7/27 (SAT)

Photo by Kazma Kobayashi

Text by Shunichi Mocomi

今年のフジロックのダークホースはオーストラリア出身の覆面の3人組バンド、グラス・ビームスだったと言ってよいだろう。初来日公演となる今回の会場はRED MARQUEEだったが、その注目度の高さから即入場規制が敷かれてしまうという盛況ぶりを見せた。

メンバーが超満員の観客の前に現れると夕立が起こった。激しいにわか雨は会場の屋根を打ち付け、グラス・ビームスを迎え入れる拍手のような音を立てたのだ。雨と人口密度であまりにも蒸し暑い会場だが、早速「Mirage」の熱烈なサイケデリック・サウンドを容赦なく浴びせた。雷鳴のようなギターは音源よりロック色が強い印象だ。バンドの中心人物ラジャン・シルヴァは、インドからオーストラリアにやってきた移民を父に持ち、ラジャンは幼少期に父のレコードコレクションからインドの音楽や西洋のロックミュージックを吸収していたという。つまり、彼らの音楽的背景にはインド音楽だけでなく西洋のロックへの憧憬がある。ライブでもその影響は明確に表れていた。

また、彼らの演奏は音源で聴くよりもダンス・ミュージックとしての側面が強く出ていたのも印象に残った。そのサウンドの要となるのはもちろんリズム隊である。これ以上ないほど音数を削ぎ落したミニマルな反復を繰り返すベースは、時に太鼓のような太いサウンドを放つ。ドラムはまるでハウス・ミュージックのDJがスネアを追加してビルドアップに持ち込むときのような快楽性を取り入れており、ダンスフロアの作法で観客を巻き込むことに成功していた。例えば、音源やスタジオライブでの「Mahal」はインドのシタールを模したようなギターサウンドが空間を歪ませるような楽曲だが、このステージでは非常にタイトな楽曲に変貌。他にも長尺バージョンになった「Rattlesnake」は完全にディスコとして聴けるアレンジが施されていた。1時間の枠をインスト曲で埋めるための飽きさせない工夫がふんだんに見られ、彼らが世界中のフェス出演から大きな人気に火が付いた理由がよく分かった。

そしてこの日最大の驚きだったのは1982年にリリースされたチャランジット・シン(Charanjit Singh)の「Raga Bhairav」という楽曲のカバーだ。インド古典音楽のラーガと当時最新のシンセサイザー技術を融合させた革新的な電子音楽として知られる本楽曲を、彼らは極上のトランス・ミュージックに仕上げてしまった。そのパフォーマンスは圧巻としか言いようがなく、ただただ呆然としつつも自然と身体が揺らいでいた。

フジロックに限らず近年のフェスは欧米以外のアーティストが増加傾向にある。グラス・ビームスはオーストラリアのバンドだが、欧米以外の音楽的要素が増している傾向に合致していることは指摘できる。彼らの音楽にはインドの伝統音楽と西洋のロックだけでなく、現代のエレクトロニック・ミュージックまで融合していることが明らかになった。それは音楽の多様性と国際性を象徴するものであり、フジロックのステージに新たな風が吹き込んだのを感じた。

GLASS BEAMS SETLIST PLAYLIST

KIM GORDON

出演:WHITE STAGE 7/28 (SUN)

Photo by Kazma Kobayashi

Text by Shigehiro Kikuchi

キム・ゴードン、最終日の「WHITE STAGE」に女王降臨

キム・ゴードン、11年ぶりとなる来日ステージはフジロックのWHITE STAGEだ。「オルタナの女王」「グランジのゴッドマザー」・・・今夜は「ホワイトステージの女王」とでも形容しようか。 最終日午後8時、雨も上がり時折風が涼しい。VJがバック・スクリーンに映し出されシルエットでバンドが登場。「コンニチハ、フジロック」。1曲目は「Bye Bye」、踏切音のサンプリングが印象的だ。シンセの低音ビートに合わせ、“旅の持ち物リスト”を歌うキム。さあ、これから私と一緒に旅に出ましょうとでも言っているかのようだ。炸裂するノイズ・ギターが心地いい。

2枚目のソロアルバム『The Collective』の曲が続く。「The Candy House」、さらに際立つビート、いくつものエフェクトを重ねたシンセが際立った曲。体を揺らすオーディエンスのリズムを狂わす。キムはベースを掛けたまま、ゆらゆらと踊る。90年代、ブランド「X-girls」を立ち上げガールズのカリスマだったキム。ステージ前には女性のオーディエンスが多い。バックバンドは、ギター&シンセ、ベース、ドラムスのフィメール・バンド。上下黒の衣装、セリーヌのストライプ入りショートパンツから伸びた脚、ヒール姿のキム。前衛アートの様でもあるパフォーマンスに置いてきぼりにされるが、ライブが進めにつれその世界にいつの間にか引きずり込まれる。

ブレイクビーツに金属音が耳を刺す「I Don’t Miss My Mind」、バックに映し出されるVJも前衛的で、脳がトリップしそうだ。「Strike Strike Strike」の叫びが夜の闇をつんざく「Trophies」はボウリングを歌った曲。破壊的なノイズの爆音で始まる「Psychedelic Orgasm」のサイケデリックな音、吐き出すようなボーカルが苗場の山にこだまする。

金属を破壊しているかのようなメタリックなドラム・プログラミングがトリップした脳を揺さぶる「The Believers」ではキムのベースが炸裂する。ギター・ノイズに、「Dream」「Doller」の繰り返すリリックが並走、疾走感が心地いい「Dream Dollar」。

後半はファースト・ソロ・アルバムからの作品が続く。「Hungry Baby」は、ソニック・ユースの魂を忘れていないことを確認できる1曲だ。

最後は再び「Bye Bye」、今度はさあ、みんな次の旅に出る準備をしましょうとでも言っているかのようだ。演奏を終えて「コンニチハ、I Love You」。

年月に抗うわけでもなく、常に新しいことに挑戦し続け時代の先を行くキム・ゴードンはずっとカッコいい。みんなついていけるかな。

KIM GORDON SETLIST PLAYLIST

PEGGY GOU

出演:WHITE STAGE 7/26 (FRI)

Photo by Kazma Kobayashi

Text by Shunichi Mocomi

1日目のホワイトステージのトリを務めたのは韓国の世界的DJであるPEGGY GOUだ。これまで何度か来日経験がある彼女だが、待望のデビューアルバム『I Hear You』をリリースした直後という絶好のタイミングとなった。

大きなホワイトステージの舞台の真ん中にDJブースを置いた必要かつ十分なセットに、ペギー・グーはサングラス姿で定刻通りにやってきた。真裏のThe Killersに行かずにホワイトへ訪れた気合いの入った観客の歓声を一挙に浴びると、早速重低音の効いたハウストラックTripmastaz「Mr Ohh」でグイっと会場のボルテージを上げる。続いてFat Boy Slim「Role Model (feat, Dan Diamond & Luca Guerrieri)」というエネルギッシュでキャッチーな要素が満載のナンバーを投下。紫煙をくゆらせながらリラックスした表情で、サングラスを取ったペギーは満面の笑みを見せた。ディスコ風のボーカルとエネルギッシュなビートが特徴的なMochakk「Jelous」でダンスフロアを煽ったあたりでペギーによるフロアの雰囲気が出来上がってきた。1曲当たりだいたい2回ずつのブレイクを挟み、着実に空気を掌握していく。オーディエンスを指差し、両手を高く上げ、ドロップの瞬間に手をひっくり返すバンザイのようなポーズも決まり、誰もがご機嫌に身体を揺らす。ペギーが出演したBoiler Roomの動画でも見られる光景だ。それが苗場の地にやってきたのだ。

ペギーが強く影響を受けている90年代の要素ももちろん随所に見られた。例えばこれまでの彼女のミックスシリーズにもある90年代メンフィスを代表するラップグループThree 6 Mafiaの「Tear da club up」のマッシュアップや、ディスクロージャーの「She's Gone Dance On」だ。前者はセットの序盤にテンションを上げていき、後者はエレクトロニックな要素がエンディングに向けたクールダウンのような役割を果たしていた。

今回の90分間のセットの構成は「序破急」の3部構成を意識したものだったのではないかと思う。徹頭徹尾BPM130後半で保ち続け、「序」の段階では洗練されたキック&ベースのハウストラックのウワモノを徐々にカラフルにしていくことで観客の身体をチューニングしていた。40分ほど経った頃にキックの低音が鼓膜を圧迫するほど強力になり、強烈な低音の効いたハウスやテクノを連発してから自身の「Lobster Telephone」で新たなエネルギーを吹き込んだのが「破」にあたると言えるだろう。そして誰もが流れるのを待っていたヒット曲、「(It Goes Like) Nanana」を放り込むことで更なるクライマックス感を演出し、観客も合唱でそれに答える。しかし、これで終わりではなく、「急」にあたる終盤の20分はフィナーレに向けてエネルギーを発散させながら、ラストはスローダウンさせて軽快に終結させた。アンコールには自身の楽曲「Starry Night」で応えた。

今回のセットリストは、ハウスとテクノを中心としながらも、少量のスパイスのようにヒップホップや実験的な電子音楽まで取り入れていた。筆者はこれまでのペギーのミックスを聴いてから臨んだが、クラシックな楽曲とモダンなトラックのバランスを取りながらダンスフロアを盛り上げつつ、彼女の音楽的遍歴と現在の立ち位置を示す知的な選曲を行う非常にペギーらしいセットだと感じた。